えんぴつができるまで (芯を作る・軸を作る ⇒ のりをつける ⇒ えんぴつを仕上る)

|

えんぴつができるまで (芯を作る・軸を作る ⇒ のりをつける ⇒ えんぴつを仕上る) |

|

【 芯を作る。】

|

●コクエンと粘土を混ぜる芯は粉のコクエンと粘土でできています。コクエンと粘土に水を加えて、よくかきまわして混ぜます。コクエンが多いとかたい芯ができます。

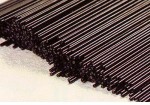

●おしだす -

コクエンと粘土と水が混ざった材料を、水鉄砲と同じ仕組でおしだして、細い芯にします。次に長さを切りそろえます。芯はまだようかんのようにやわらかい状態です。そしてコロコロまわしながら乾かします。

●焼く -

1000℃くらいの高さの温度で長い時間をかけて焼きます。芯は、かたいかたまりになります。

●油をしみこませる

-かたくなった芯に油をしみこませます。なめらかに書けるようになり、折れにくくなります。これで芯は完成しました。 |

【 軸を作る。】

|

●材料がとどく -

えんぴつの軸に使う木は、スギ科やヒノキ科の仲間の木です。アメリカの森で生まれ、70~80年で高さ30メートルにも育った大きな木です。アメリカで製材の仕事をする人たちが、えんぴつの材料用に加工して、わが国に輸入されます。

●材料は「スラット」-

加工されたえんぴつの材料は「スラット」とよびます。いろいろなサイズがありますが、よく使われる材料の1枚の大きさは、縦18センチ5ミリ、横7センチ5ミリ、厚さ5ミリです。このスラット2枚で普通のえんぴつが9本できます。

●ミゾをほる -スラットに半 円のミゾをけずります。このミゾに芯がぴったり入ります。

|

●のりをつける

スラットにのり(接着剤)をつけ、ミゾに芯をのせます。 |

●サンドイッチする

そのすぐあとに、ミゾをほったもう一枚のスラットを重ねあわせて芯をサンドイッチします。ギュっと重みをかけてぴったりはりあわせます |

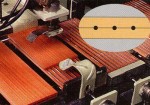

●けずる -

えんぴつの形に片面ずつけずります。カッターを取り替えると、六角、丸、三角、四角、ハート型など、いろいろな形の軸ができます。 |

●いっぺんにたくさんできる

両面をけずりおわると、いっぺんに9本のえんぴつが同時にできあがります。 |

|

|

|

【 えんぴつを仕上げる】

●ぬる -

穴のあいたゴムの中をえんぴつがくぐってペンキのような塗料をぬります。ふつうは6回から7回ぬります。 |

●ととのえる -

はしを切って、決まった長さにえんぴつをそろえます。そのあとに芯の濃さ(B、HB、など)をはんこを押すように付けます。 |

●いろいろな仕上げ -

軸にまんがキャラクターや模様、写真を印刷する事もできます。消しゴムをつけるえんぴつもあります。色えんぴつは先をけずります。 |

●箱に入れたり・・・箱やカンや袋に入れて、えんぴつはできあがりです。そして工場から、文具店に向かいます。 |

|

提供:㈱トンボ鉛筆 |